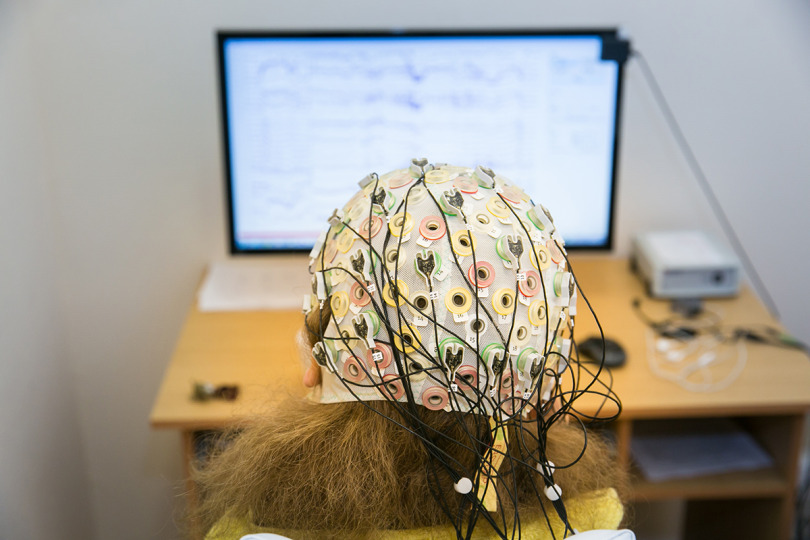

Центр нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ ВШЭ совместно с рядом других российских научных центров приступит к созданию математической модели человеческого мозга. С ее помощью можно будет изучать происходящие в мозге процессы и возникающие патологии. В перспективе разработку предполагается использовать в медицине.

Наука

В издательстве «Российская политическая энциклопедия» вышла книга «Партии и партийные системы: современные тенденции развития», подготовленная авторским коллективом под руководством профессора департамента политической науки Бориса Макаренко по результатам исследования, проведенного с участием студентов-политологов факультета социальных наук. Авторы обобщили современное теоретическое знание о партиях и предложили типологию становления партийных систем после Второй мировой войны.

Насколько современные достижения нейроэкономики и психологии способны пролить свет на природу нашего поведения? Каким образом можно предсказать решение человека по активности его мозга? Возможно ли поменять человеческое решение путем влияния на мозг? И самый главный вопрос: оставляет ли нейробиология место свободе выбора? На эти и другие вопросы в День Вышки ответил в своей лекции руководитель департамента психологии Василий Ключарев.

Каким образом закон становится барьером для функционирования международных фирм в России? Как формируется доверие к компании в ситуации обеспокоенности заинтересованных сторон? Почему медиарынку свойственна большая доля неформальных отношений? Ответам на эти и другие вопросы посвящен свежий номер журнала ВШЭ «Экономическая социология» (т.16. № 4. Сентябрь 2015; журнал входит в перечень периодических изданий ВАК при Минобрнауки РФ).

Чем ниже у человека уровень жизнестойкости, тем выше его отчужденность от себя, межличностных отношений и общества. В свою очередь отчужденность от собственной личности и отношений с другими ведет к одобрению военных действий как способу разрешения международных конфликтов. Это выяснили в ходе исследования доцент департамента психологии НИУ ВШЭ Ольга Гулевич и аспирант это департамента Андрей Неврюев.

На судьбу крупного бизнеса в России могут повлиять двойственные жизненные установки наследников нынешних магнатов. С одной стороны, дети предпринимателей имеют отличные стартовые возможности: они образованы и разделяют ценности родителей. С другой стороны, беззаветного трудоголизма от наследников владельцев капиталов ждать не приходится. Они в большей степени гедонисты, чем их родители, и не намерены посвящать развитию бизнеса всю свою жизнь. Уже в середине жизни дети бизнесменов планируют «дрейф» в сторону хобби, отдыха и развлечений. Профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ Елена Рождественская впервые изучила умонастроения будущих наследников крупного российского бизнеса.

Могут ли авторитарные режимы эффективно управлять страной? Очередной ответ на этот вопрос дает работа двух сотрудников департамента политической науки ВШЭ – Андрея Мельвиля и Михаила Миронюка – Bad Enough Governance. Результаты заставляют усомниться в универсальности теории о том, что государственная состоятельность (способность эффективно контролировать территорию и производить общественные блага) и качество институтов выше всего в развитых демократиях, высоки в консолидированных автократиях и низки в переходных (гибридных) режимах. Подробнее о результатах исследования рассказывает газета "Ведомости".