Состоялся очередной семинар проектной группы «Отношения врач - медицинская сестра - пациент: между профессиональной властью и полномочиями потребителей медицинских услуг»

Семинар 29 мая в рамках проектной группы «Отношения врач - медицинская сестра - пациент: между профессиональной властью и полномочиями потребителей медицинских услуг» был посвящен теме “Лечить нельзя откладывать: практики работы педиатров со случаями жестокого обращения с детьми”. Выступили Ольга Мадфес, (стажер-исследователь МЛ ИСИ), и Елизавета Копышева (студент магистерской программы “Прикладные методы социального анализа рынка”).

Одной из практик помощи детям в сложной жизненной ситуации является постановка врачом Синдрома Жестокого Обращения с ребенком (СЖО). Диагноз помогает формально зафиксировать возникшие у врача подозрения, чтобы привлечь внимание к случаю со стороны социальных служб и правоохранительных органов. СЖО включает в себя любую форму насильственного обращения с детьми, допускаемую родителями, опекунами или воспитателями. Синдром Жестокого Обращения входит в систему МКБ-10, которой на 2024 год пользуются российские медицинские сотрудники.

Ожидания относительно готовности врача исследовать не только тело, но и контекст жизни ребенка, с одной стороны, можно считать проявлением медикализации (рассмотрения социальной проблемы через призму медицинских терминов), с другой стороны, мы наблюдаем, напротив, внедрение повседневных представлений в лечебную практику. В особенности эта амбивалентность усиливается фактом сенситивности темы насилия в отношении детей. Двоякость требований к медицинским специалистам по тем или иным причинам (сомнения в истинности диагноза, большой объем сверхурочной неоплачиваемой работы и бюрократических процедур) приводит к высокому проценту не-сообщений о своих подозрениях среди врачей.

Авторы поделились наблюдениями о практиках врачей-педиатров по работе с детьми с подозрением на жестокое обращение:

Среди информантов практически отсутствует знание об СЖО как диагнозе в МКБ-10, но в практике есть сформировавшиеся способы реагирования на такие случаи. В работе педиатров сочетаются институционально закрепленные (обращение в органы опеки, службу по делам несовершеннолетних, выполнение социального патронажа) и неформальные практики. Неформальные касаются преимущественно способов фиксации и передаче информации о подозрениях. Например, врачи делают небольшие пометки (знаки) о неблагополучии семьи карандашом на медицинских картах, или же расставляться их на “специальные” полки в регистратуре, организуя таким образом пространство клиники.

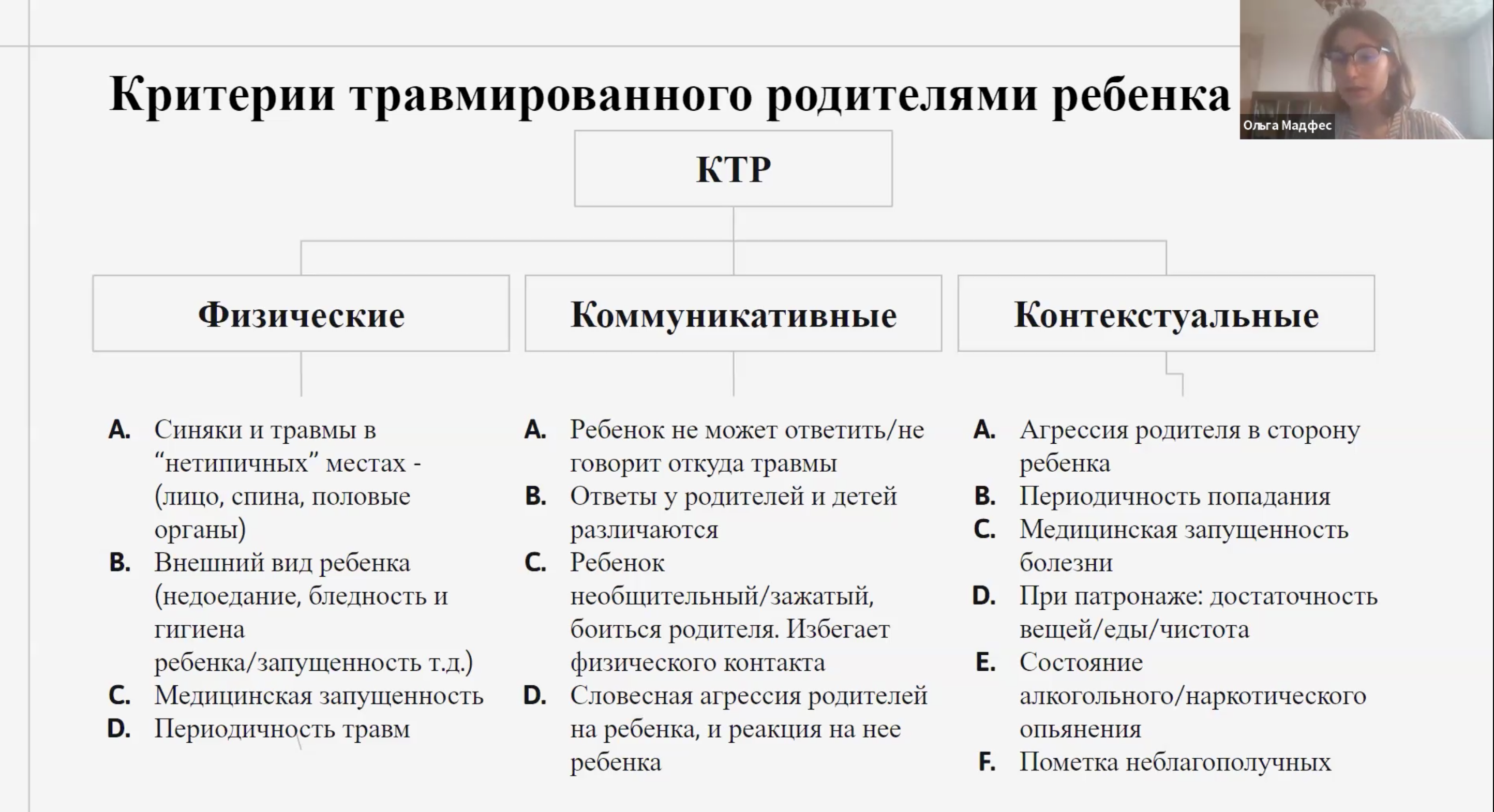

Врачи определяют жестокое обращение, пользуясь сочетанием физических коммуникативных и контекстуальных признаков. Таким образом, гематома становится поводом для повышенного внимания лишь в сочетании с поведением или внешним видом, которые воспринимаются как неприемлемые для ребенка или родителя.

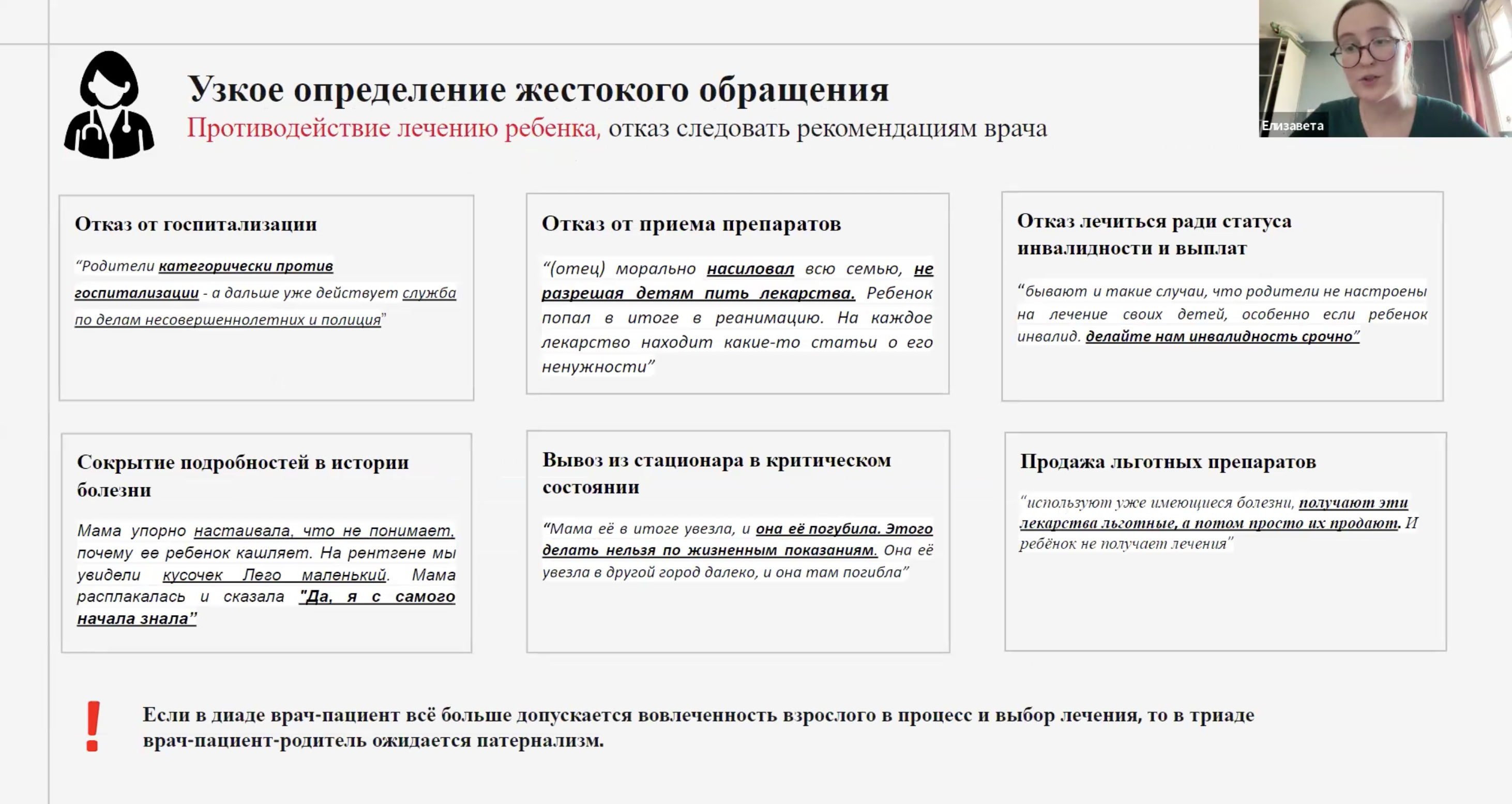

Помимо этого, у врачей-педиатров понимание жестокого обращения оказывается в значительной мере определено их профессиональной деятельностью. Отказ от госпитализации и вакцинации, игнорирование рекомендаций врача по принятию лекарств, перепродажа препаратов, предназначенных для ребенка, доведение ребенка до статуса инвалидности - все эти практики распознаются врачами как жестокое обращение.

Реагирование на подозрения о жестоком обращении происходит в условиях повышенных рисков для специалистов. Во-первых, это риск для физической безопасности педиатра. Во время выезда на дом врач контактирует с родственниками ребенка в алкогольном опьянении, с опасными предметами (например, топором) или же просто готовностью к открытому конфликту. Женщины-педиатры прибегают с способам обеспечения безопасности, обращаясь с просьбами о присутствии к коллегам-мужчинам (санитары, педиатры мужчины), отцам знакомых пациентов в округе или же применении средств индивидуальной самообороны. Во-вторых, остро переживаются правовые риски в случае ошибки (жалобы родителей в Минздрав, привлечение к уголовной ответственности). Таким образом, работа происходит в условиях неопределенности критериев жестокого обращения и повышенных воспринимаемых рисков в случае решения врача о предпринятии действий.

Дискутантом выступила ведущий научный сотрудник МЛ ИСИ, заместитель декана по учебной работе на Факультете социальных наук Дарья Присяжнюк.

Дарья Игоревна поделилась ценными соображениями о путях дальнейшего социологического осмысления богатого эмпирического материала, имеющегося у авторов. Первое направление дискуссант видит в углублении изучения модели взаимодействия врача и пациента, который в случае с педиатрической практикой идет вразрез с общей тенденцией к партисипативности. Дарья Игоревна отмечает, что в триаде врач-родитель-пациент превалирует скорее дисциплинирующий, патерналистский дискурс.

Второе направление дискуссант видит в изучении границ ответственности в условиях отсутствия строгих стандартов работы. Дарья Игоревна предлагает продолжить развитие темы того, как социальная проблема, становясь медицинским диагнозом, запускает процессы формирования стандартов и границ ответственности между специалистами (медицинскими работниками, правоохранительными органами и социальными работниками).

Благодарим всех участников дискуссии за продуктивное и глубокое обсуждение тематики доклада!

Запись семинара доступна по ссылке (Код доступа: ^X*XMf1X).